唐三藏“佛系”翻译官

到了唐朝,陆上丝绸之路不断延伸:北越天山、东通朝鲜、南达印度、西跨东罗马帝国,东西方文化交流出现高潮,同时也带来了宗教的繁荣,于是出现了唐三藏这样敬业的“佛系”翻译官。

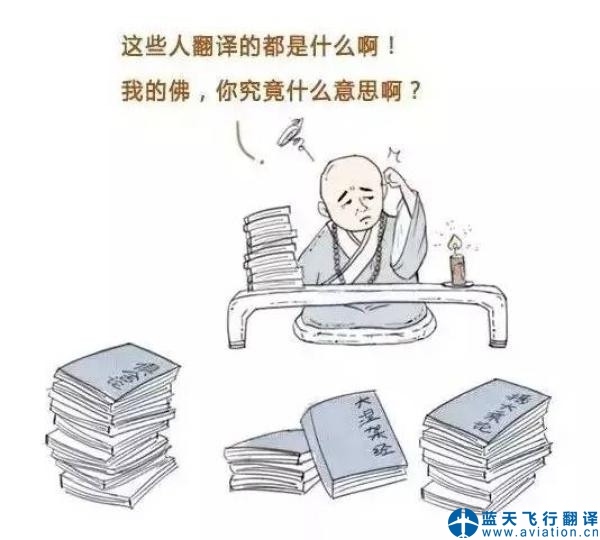

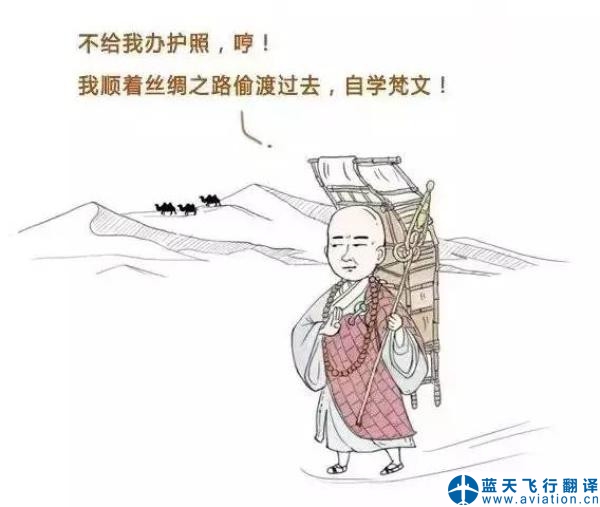

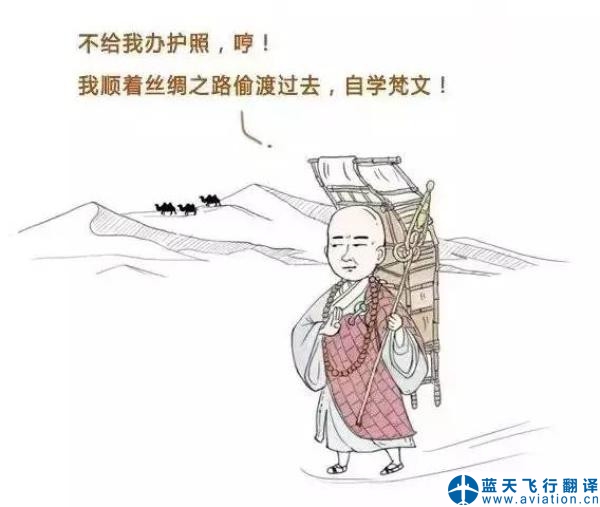

在唐代,鸠摩罗什等来中国传教的和尚将印度语言带入中国,玄奘得以在出国学习前就学习印度语言并学到了一定的水平(和现在出国留学有点像),然后经阿富汗南下到中印度过程中也在不断学习语言。最后又在烂陀寺留学十多年,对印度语言的掌握一时无二。

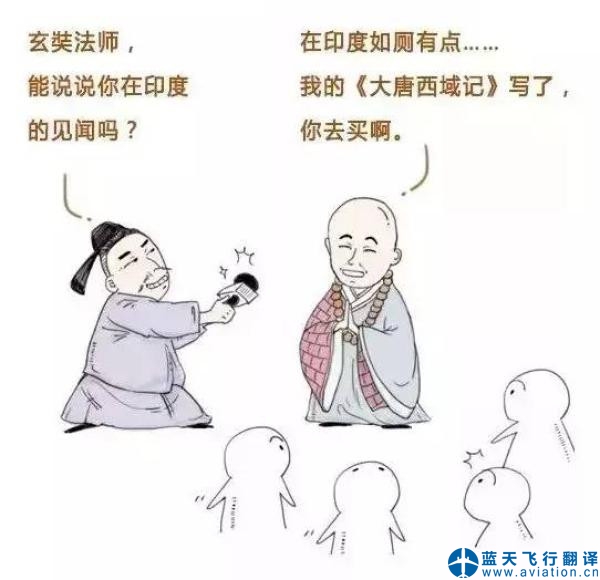

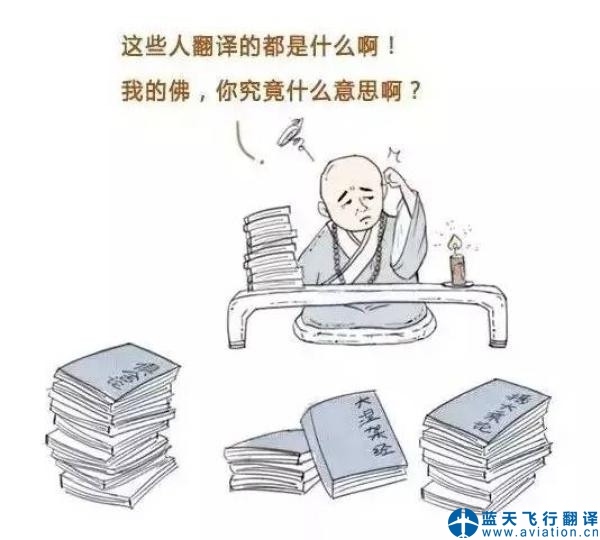

在翻译水平上,玄奘法师及其翻译团对经文翻译力求不失一词,与鸠摩罗什“达意”即可形成鲜明的对比。玄奘法师提出翻译要忠于原典、逐字翻译,这条规矩也被后世翻译家所遵循。

专业翻译官的出现

可惜,由于长期战乱,到了宋元时期,陆上丝绸之路走向衰落。不过,我国的对外交流并没有因此被切断,而是转移到了海上。到了明朝,海外贸易开始取代陆地贸易,海上丝绸之路空前繁荣。海上贸易,最著名的莫过于郑和七下西洋。

郑和的船队到达亚、非等39个国家和地区,这对翻译官提出了更高的要求一—不仅要更专业,还要有文化,起码写写旅游攻略不在话下。

马欢、哈三等是南下的主要翻译官。其中马欢所写的游记《瀛涯胜览》,还被印度史学家看作重建印度历史的重要文献。

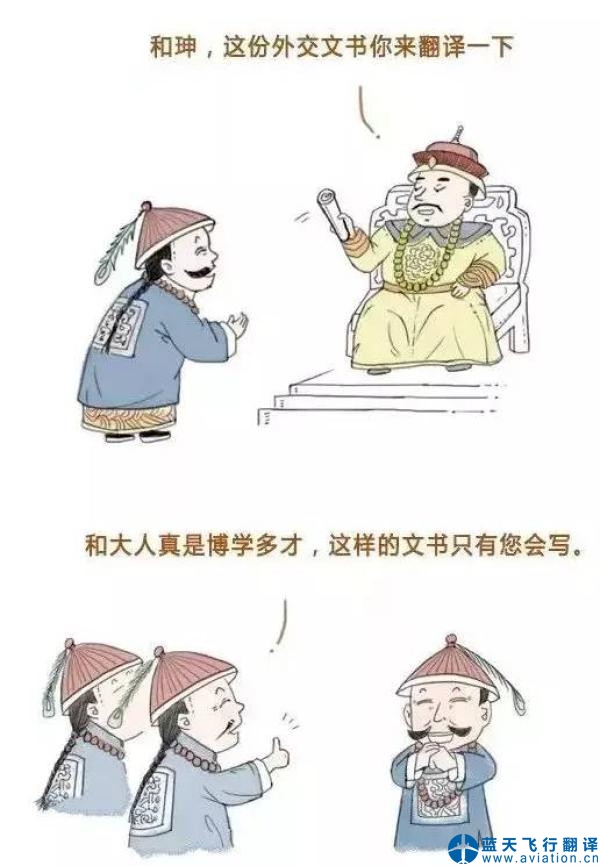

和珅翻译官,为清朝争回颜面

不知道是不是郑和下西洋赔了太多钱,这之后明朝开始实行严厉的海禁政策,禁止民间进行海上贸易。到了清朝,海禁变为更严厉的“闭关”政策,中外交流基本停滞。

虽然不需要和外国人做买卖了,但官方对于翻译人才还是很需要的。特别是皇帝的文件批文时常需要汉、满、蒙、藏四门语言互译。有一个人,就靠着翻译才干备受皇上喜欢,他就是和珅。

|