|

▲中国下一代垂直起降战机想象图

垂直起降技术十分复杂,涉及空气动力学、气动设计、飞机控制等等一系列棘手的问题,因为发动机系统及其控制系统的高难度,只有美、英、苏三国有将垂直起降战机投入现役的实例。七十年代的中国,技术基础严重不足,强行上马这种高难度项目,还要两年内完成,严重违反客观规律,最终下马并不奇怪。

不过,这毕竟是中国第一次接触这种课题,多少有了点技术积累,而且后来的历史证明,短距起降飞机还是有很大价值的,美国下一代主力战机F-35就具备此种功能,也许在未来的某个时候,我们还能再次见到新的“四号任务”,也不枉当年的一番奋斗了。

轰-6是中国空军的主力轰炸机,在一定程度也扮演着战略轰炸机的角色,但相比美苏(俄)的B-1和图-160还是有差距,这也常让国内军迷们感到遗憾。远程打击能力不足,军迷都知道这是短板,空军岂能不知?实际上,魔改轰-6,增大航程,使之成为正儿八经的战略轰炸机的努力,还真的付诸实践过。

▲轰-6的原型图-16,背部和尾部的自卫机炮

上世纪70年代,在解决了自产轰6的问题后,以轰-6为基础,研制“远程战略轰炸机”就被提上了议事日程。由于轰-6所使用的是在苏式РД-3М发动机基础上的涡喷8,推力不足,油耗还高,所以首先要在发动机上下功夫。

西飞于1970年提出了轰-6I方案(英文字母I,不是数字61),采用了当时中国所拥有的最好最先进的航发——购买英国“三叉戟”2E型民航客机时一道引进的“斯贝”512-5W涡扇发动机。这种发动机其它性能还好,只是推力较小,所以轰-6I采用了四发方案,两台布置在原位,另两台吊挂于翼下。这架看上去有点奇特的试验机于1978年首飞成功,实际性能基本能达到美国B-47,接近B-52。

换装了涡扇发动机后,轰-6I在起飞、着陆、爬升、航程等方面的性能均有较大提升。最大航程从5760公里增加到8060公里,作战半径提高40%——从3600公里提升到5000公里,,海平面最大爬升率提高60%——由18.6米/秒增加到29.7米/秒。单就作战半径而言,如果从乌鲁木齐起飞,莫斯科就在轰炸范围内,真的是远程轰炸机了。

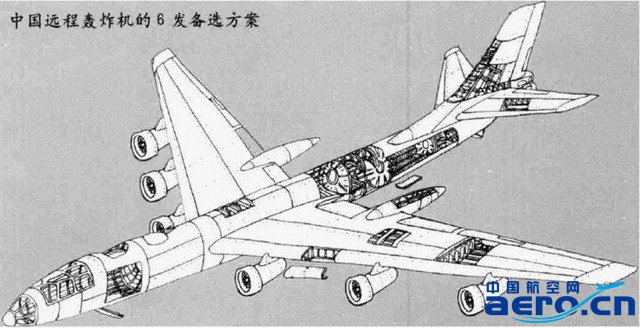

沿着这个思路,如果继续增加发动机,再把机身和航电稍稍优化一下,新轰炸机的性能还将有进一步的提高——六发的方案简直就是中国版的B-52了。跟前面几项工程不同,这是当时中国的技术力量能够达到的水平,并不是异想天开。军方原计划在1979年将轰6I定型为“轰8”并投入量产,但一是当时国家更加重视另一项工程“运十”,各种资源就要优等保障;二是从1980年开始,因为经济建设成为国家的中心任务,军费被大幅削减,大批改进轰-6的费用不足;三是彼时的“斯贝”发动机尚未完成国产化,数量和维护也存在一些问题。种种因素共同作用下,轰-8最后无疾而终。

轰-8的下马的确有些可惜,不过从后来的历史看,八十年代以后中国所处的国际环境总体趋缓,远程战略轰炸机并非急迫需要,缓进一下也是对的。实际上,中国空军采取的是另一种成本更低的途径——用小幅改进轰-6,携带巡航导弹的方式来保持战略打击能力。同时,轰-8项目也积累了足够的涡扇改装经验,并且用到了轰-6改进型上,现役的轰-6K,就装备了由俄制D30-KP-2涡扇发动机仿制而来的涡扇18,航程提高到9000公里,超过了四发轰-8方案的指标,可见轰-8工程还是有相当功劳的。

中程反导能力是大国的标配之一,现在我们都知道反导也得靠导弹,美欧俄走的都是这么一条路,那么在几十年前,又该怎样拦截弹道导弹呢?

在中苏关系万分紧张的年代,如果从外蒙发射中程弹道导弹,打到北京甚至都不用十分钟。为了防御苏联的核威胁,1964年2月,国家领导人向钱学森等专家提出了要搞反导研究的指示(640指示)。一个月后,国防科委召开会议,确定了国防部五院(后来的七机部二院)、炮兵科学研究院和中科院上海光机所分别负责导弹反导、火炮反导和激光反导的方向。

|