|

▲从想象图看,强-6就像是F-16

和米格-23的合体实际上,强-5差点就会有一种后续机型——强-6。上世纪70年代中期,强-5航程短、载重小的缺陷日益显露,空军和海航急需一种更大更有力的攻击机。强-6就这样被提上议事日程,强-5的娘家南昌飞机制造厂承担了这项任务,总师同样是设计了强-5的陆孝彭。

▲米格-23

研制开始之前,中国已经从埃及搞到了一架采用可变后掠翼的米格-23,还从南部地区获得一些美制F-111攻击机的残骸碎片,这种机翼后掠角可变的方案,好处是能让飞机在高低速条件下都具备良好性能,在当时很流行,于是成了中国模仿对象,强-6最终确定采用可变后掠翼方案。

▲强-六想象图(上),美制F-111攻击机(下)

强-6的机载电子设备采用了仿制和改进自米格-23BN上的相关设备——具有多种对地攻击模式的新型雷达、激光测距仪、瞄-6型瞄准具、雷达告警系统以及通信电台、近距导航和着陆系统等。模拟计算结果表明,航电系统焕然一新的强-6,近距空中打击的精度会比强5提高3倍,同时还具备发射新型空地导弹实施精确打击的能力。

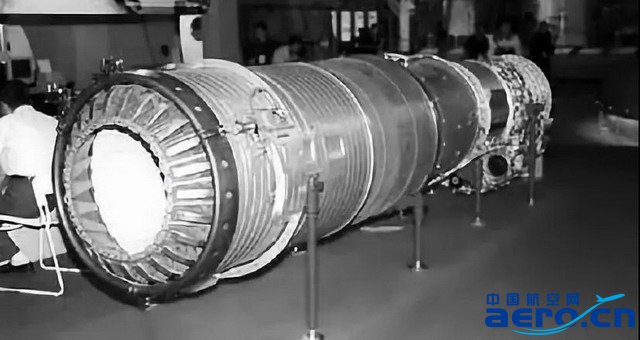

▲还是发动机问题……

但这些美好的愿景真实现起来可谓是困难重重——由于当时的工业基础不足,自制的变后掠翼机构比苏制原型要超重12%,严重影响了作战半径;可变后掠翼的控制系统要用到全新的电传动系统,中国在这方面几乎没有经验,进展缓慢;最要命的是,配套的涡扇6发动机迟迟无法定型投产,直接导致了强-6的夭折。

与此同时,西飞的歼轰-7方案虽然在技术上相对保守,却也更加现实,没有变后掠翼的累赘,还有引进的斯贝发动机可用,反倒成功了。以现在的角度看,强-6没有坚持下去有点歪打正着,因为如今变后掠翼被实践证明不是一个好的技术途径,后来的各国战机都没有再采用了。不过强-6的某些技术成果还是被用到了歼轰-7和歼-8改进型号上,以另一种方式获得了新生。

垂直起降飞机曾是美苏阵营都投入大力研发的机种,英国的鹞式曾在马岛战争中投入过实战,被证明有一定的战术价值。但垂直起降飞机的研制难度非常大,即使那些发达国家耗费巨资进行研究,成功的型号也是寥寥。

▲二战以后的各种垂直起降方案

中国也曾涉足这一高难度领域,而且是在各方面都很困难的七十年代。1968年7月11日,空军向军委办事组和国防科委提交了《关于三五期间我国飞机发展问题的建议的几点意见》,明确提出要尽快解决垂直短距起落战斗机的问题。随后,六院根据空军的指示,下达了短距起落战斗机的研制课题。在1969年中苏珍宝岛冲突发生后,中国面临着被苏联报复的可能,垂直起降战斗机变得更加有现实意义,林彪向空军和三机部下令,要求以最快的速度拿出垂直起降战机的方案。

▲同一时期的苏联也曾设想过米格19弹射起飞的方案

1969年8月25日,航空工业领导小组在北京召开了“825会议”,将垂直起降飞机列为急需项目,次月正式下达了研制任务,代号为“四号任务”。601所和112厂共派出了156名技术人员,会同相关院校的30多人组成任务组,随即开始了紧张的设计工作,要力争在1971年的“七一”作为献礼飞上天。

▲四号任务想象图

对比一下其它国家的实例,就能知道这个速度会是多么不可思议——鹞式从提出概念到服役,花了十几年时间,苏联的雅克38也差不多,法国和德国的项目则是半途而废了。在紧迫的进度要求下,601所的设计人员全力以赴,在20个月内提出了在歼-6机身两侧加装升力风扇的总体方案,并继续向前推进。但当时的工业基础、材料科学及发动机等方面是个什么水平大家也都知道,根本不足以支撑技术跨度这么大的项目,研制进度受到了严重限制。

四号任务不仅进度非常缓慢,还因为占用了大量人力资源而极大的影响了歼-8的研制。1971年9.13事件后,601所向中央汇报,表示四号任务冲击正常科研太多,希望能够步入正轨。1972年3月25日,四号任务项目组召开了最后一次会议,做出了总结——“垂直起落飞机在我国缺乏基础研究和应有的技术储备,不可能于短时间内搞成……当前要遵循国家计划会议缩短战线,集中兵力打歼灭战的精神,解决空军最急需的作战飞机”。于是,四号任务从国家重点项目中撤下,改为预研项目,资源仍集中于歼-8的开发,实际上宣告了中国第一种垂直起降机项目的结束。

|